Probleme und Maßnahmen

Probleme

Zu einem der häufigsten Probleme von Seen zählt die Eutrophierung, darunter versteht man eine Anreicherung von Nährstoffen durch Nährstoffeintrag oder seeinterne Prozesse Eine Eutrophierung wird fast immer vom Menschen verursacht: Nährstoffe (vor allem Nitrate und Phosphate) gelangen über Abwässer oder aus intensiv gedüngten landwirtschaftlichen Flächen in die Gewässer. Die Folge ist ein übermäßiges Wachstum von bestimmten Algen, Wasserpflanzen und Bakterien (Cyanobakterien bzw. Blaualgen), was zu verschiedenen Problemen in einem Gewässer führen kann:

-

Trübung des Wassers,

-

Sauerstoffmangel am Gewässergrund (durch den vermehrten Abbau von organischer Substanz), damit einhergehend Rückgang der Fauna und Fischsterben,

-

Bildung von Giftstoffen durch gewisse Blaualgenarten,

-

Unangenehmer Geruch und Geschmack des Wassers,

-

Beeinträchtigung der Freizeitaktivitäten durch Pflanzen- und Algenteppiche,

-

Starke Vermehrung von Schnecken, Muscheln und Mücken.

Ein weiteres Problem an Seen stellt die Versauerung dar. Dieses Phänomen war besonders in den 1980er Jahren zu verzeichnen und rückt heutzutage bei uns in der Hintergrund. Trotz der allgemeinen Abnahme der sauren Niederschläge können in empfindlichen Hochgebirgsgebieten, in denen gesteinsbedingt nur sehr langsam Säure neutralisierende Substanzen abgegeben werden, in den Böden und in den Gewässern Auswirkungen von Versauerung beobachtet werden.

Schutzmaßnahmen: Sanierung und Restaurierung

Unter Sanierung versteht man Maßnahmen, die Schadstoffe und Nährstoffe von einem See fernhalten. Von Restaurierung spricht man, wenn die Maßnahmen im See ansetzen. Die Wahl der geeigneten Maßnahmen ist fallspezifisch und hängt von den Belastungen ab, dem das Gewässer ausgesetzt ist und bedarf daher einer detaillierten Analyse der Gesamtsituation. Falsch gesetzte Maßnahmen können unwirksam sein oder im schlimmsten Fall zu einer Verschlechterung des Zustandes führen.

Angaben über die durchgeführten Schutzmaßnahmen an Südtiroler Seen finden Sie in den Beschreibungen der einzelnen Seen.

Zu den Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen in Südtiroler Seen gehören:

Eutrophierungserscheinungen sind stark abhängig von der Verweildauer des Wassers in einem See. Eine Frischwasserzufuhr verdünnt vorhandene Nährstoffe, hilft dabei die Temperatur des Sees niederzuhalten und verbessert somit die Qualität des Gewässers.

Kanalisationen können die direkte Einleitung von nährstoffreichem Wasser verhindern. In manchen Fällen ist es auch sinnvoll belastete Oberflächengewässer auszuleiten, damit überschüssige Nährstoffe gar nicht in den See gelangen.

Während der Wintermonate ist der Sauerstoffgehalt des Wassers vieler Seen aufgrund der Eisdecke und des mangelnden Austausches mit der Atmosphäre reduziert. Das Eis limitiert zusätzlich das Eindringen von Licht, welches für die Produktion von Sauerstoff durch die Photosynthese wesentlich ist. Eine künstliche Belüftung kann diesem Phänomen entgegenwirken.

Bei einer Tiefenwasserableitung wird dem See nährstoffreiches und sauerstoffarmes Wasser entzogen, dies führt zu einer Verbesserung des Ökosystems.

Im Sediment gespeicherte Nährstoffe können durch die Entnahme von Sedimentschichten mit Hilfe eines Spezialbootes entfernt werden. Weiters kann diese Maßnahme gegen die Verlandung von Seen angewandt werden.

Um die Konzentration von Pflanzennährstoffen, wie Phosphaten, zu senken und so einem Massenvorkommen von Algen und Cyanobakterien entgegenzuwirken, wird eine Substanz auf der Seeoberfläche verteilt, die die Phosphate sowohl im Wasser als auch im Sediment bindet. Die gebundenen Nährstoffe sind nicht mehr für Pflanzen und Algen verfügbar.

Wasserpflanzen nehmen im Zuge ihres Wachstums Nährstoffe auf und speichern sie in ihrem Gewebe. Um eine Nährstofffreisetzung und eine Sauerstoffzehrung beim Absterben der Pflanzen im Herbst zu vermeiden, kann es günstig sein die Wasserpflanzen im Spätsommer zu mähen.

Wasserpflanzen nehmen im Zuge ihres Wachstumes Nährstoffe auf und sind somit wichtige Nährstoffkonkurrenten für einzellige Algen und Cyanobakterien. In Seen, die aus verschiedenen Gründen keine Vegetation aufweisen, kann eine Bepflanzung einer Eutrophierung entgegenwirken.

Durch Schilfschnitt können dem System ebenso wie bei der Mahd der Wasserpflanzen Nährstoffe entzogen werden, zusätzlich werden dadurch Lebensräume für verschiedene Tiere und Pflanzen geschaffen; dies führt zur Aufwertung des Lebensraumes und einer Erhöhung der Biodiversität.

Unter Biomanipulation versteht man Maßnahmen, die zur Steuerung von Nahrungsketten dienen. Ein Beispiel dafür ist die Entnahme von Graskarpfen, die aufgrund ihres großen „Hungers“ auf Wasserpflanzen, den gesamten Pflanzenbestand eines Sees vernichten können und den Weg für ein ungebremstes Wachstum von einzelligen Algen und Cyanobakterien ebnen.

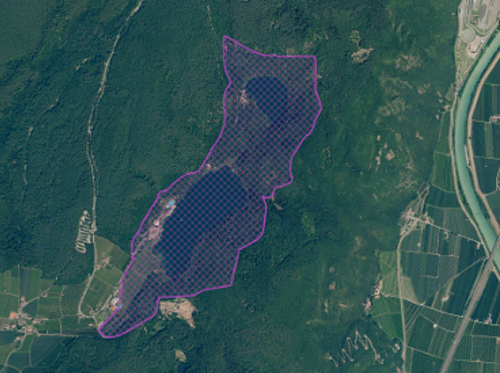

Schutzzonen sind hilfreich um verschiedene Belastungsquellen aus dem Einzugsgebiet von Seen fernzuhalten oder zu kontrollieren.

Kontakt: Biologisches Labor