Mikroplastik

Das Biologische Labor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz führt Probenahmen der Gewässer der wichtigsten Südtiroler Flüsse (Etsch, Eisack, Rienz und Ahrn) sowie einiger Hochgebirgsbäche (u.a. dem Rio Carlino im Langental, dem Rio Trafoi und dem Rio Ridnaun), um das Vorhandensein von Mikroplastik zu identifizieren und deren mögliche Herkunft zu bestimmen.

Was ist Mikroplastik?

Der große Erfolg des Kunststoffs hängt mitunter mit seinen ausgezeichneten Stabilitätseigenschaften zusammen. Darum weisen Kunststoffabfälle, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, eine hohe Persistenz in der Umwelt auf. Durch Sonneneinstrahlung und Witterungsverhältnisse verändert sich bzw. fragmentiert das in der Umwelt entsorgte Plastik. Die dadurch entstandenen Stückchen begünstigen die Verbreitung des Kunststoffes in Form von Mikroplastik.

Obwohl es derzeit keine international normierte Größeneinteilung gibt, werden normalerweise Fragmente, die kleiner als 5 mm sind, zum Mikroplastik gezählt. Kürzlich wurde eine weitere Unterscheidung zwischen "kleinen" (1 µm bis 1 mm) und "großen" (1 mm bis 5 mm) Mikroplastikpartikeln vorgeschlagen. Fragmente, die größer als 5 mm sind, werden als Makroplastik bezeichnet. Kunststoffpartikel, die kleiner als 1 µm und größer als 1 nm sind, werden hingegen als Nanoplastik klassifiziert. Mikroplastik kann auch nach seiner Herkunft in Primär- oder Sekundärkunststoffe eingeteilt werden. Erstere werden direkt für den Einsatz als feines Pulver in technischen Anwendungen oder als kosmetische Zusatzstoffe hergestellt; das sekundäre Mikroplastik stammt hingegen aus der Zerkleinerung von Makroplastik-Rückständen. Nanoplastik wird zunehmend im medizinischen und elektronischen Bereich eingesetzt. Die am häufigsten verwendeten Polymere im Mikroplastik sind Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET) und Polyvinylchlorid (PVC).

Die meisten Studien über Mikroplastik haben sich zunächst auf die Meere konzentriert, wo eine erhebliche Auswirkung des Mikroplastiks auf die Nahrungskette festgestellt wurde. Mehr als 80% der im Meer gefundenen Kunststoffe stammen jedoch in Wirklichkeit aus den Fließgewässern des Festlandes. Noch immer existieren wenige Studien über Süßwasserökosysteme. Zudem sind die Resultate dieser Untersuchungen aufgrund der meist unterschiedlichen Probennahme- und Messmethoden kaum vergleichbar.

Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind ebenfalls wenig erforscht. Dabei ist der Mensch sicherlich einer Kontamination durch Mikroplastik sehr ausgesetzt. Diese erfolgt entweder über Verschlucken, Einatmen oder Hautkontakt. Die schädlichen Auswirkungen könnten insbesondere mit der Toxizität der Mikropartikel selbst zusammenhängen. Zudem spielen der oxidative Stress und die durch das Mikroplastik ausgelösten Entzündungsreaktionen möglicherweise eine große Rolle. Letztere beruht auf einer Unfähigkeit des Immunsystems, Mikrokunststoffe zu erkennen und zu eliminieren. Eine kürzlich vom WWF in Auftrag gegebene australische Untersuchung schätzt, dass wir jede Woche bis zu 2000 Mikroplastikfragmente verschlucken, was dem Gewicht einer Kreditkarte entspricht (5 Gramm). Die Partikel, die am wahrscheinlichsten im menschlichen Körper verbleiben und schädliche Wirkungen verursachen, sind jene, die kleiner als 5 - 10 µm sind.

Erhebung 2021-2022

Aus der Probenahme, die im Zeitraum zwischen November 2021 und Ende Dezember 2022 an den größten Fließgewässern Südtirols (Etsch, Eisack, Rienz und Ahr) und an einigen Hochgebirgsbächen (darunter Karlinbach in Langtaufers, Trafoier Bach und Mareiter Bach) durchgeführt wurde, stellt sich zunächst heraus, dass in allen entnommenen Wasserproben Mikroplastik nachgewiesen wurde. Die Ergebnisse weisen eine geringe Gesamtkonzentration von Mikroplastik auf. Sie ist vergleichbar mit anderen nationalen und europaweiten Studien, die ähnlich große Gewässer untersuchten. Zudem sind die gefundenen Werte niedriger als jene, die in großen Flüssen von Europa und Asien aufgezeichnet wurden.

Die Analysen der Ergebnisse der verschiedenen Kunststoffarten zeigen, dass die Anzahl des Mikroplastiks (mit bloßem Auge kaum sichtbare Kunststoffteile) größer ist als die Anzahl des Makroplastiks (mit bloßem Auge sichtbare Kunststoffteile). Unter den verschiedenen Formen von Mikroplastik überwiegen eindeutig Filamente, die aus den synthetischen Stoffen der getragenen Kleidung stammen. Auch waren neben Filamenten auch Fragmente, die aus der Zersplitterung von verwitterten Kunststoffgegenständen stammen, sehr häufig.

Mikroplastik kann in verschiedenen Bereichen eines Gewässers untersucht werden: im Wasser, im Ufersediment und im Tiefensediment.

Die Probeentnahme

Der Großteil der Probenahme- und Untersuchungsmethoden in diesem Bereich kommt aus der Meeresforschung, sie wurden zur Untersuchung von Seen und Flüssen weiter entwickelt.

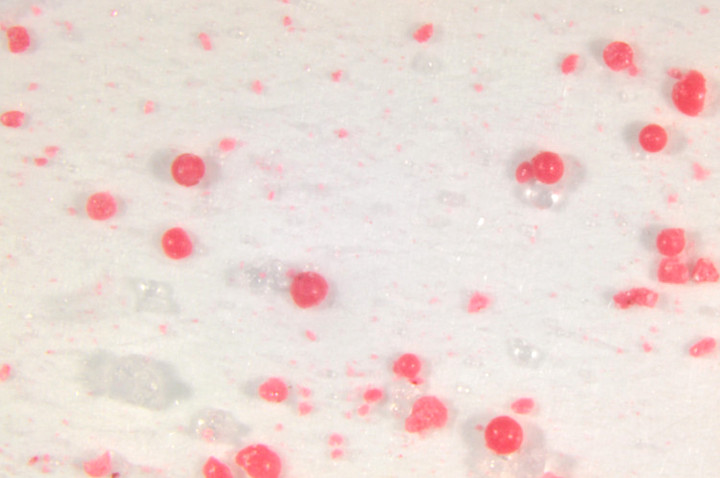

Das Monitoring von Mikroplastik in den Flüssen erfolgt über die Entnahme von Wasserproben. Die Wasserentnahme erfolgt über ein spezielles Netz, das „Manta Schleppnetz“. Die Wasserproben werden in das Labor gebracht, wo die eigentliche Untersuchung auf Mikroplastik am Stereomikroskop erfolgt. Dabei wird die Menge an Mikroplastik, sowie seine Eigenschaften (wie Größe, Form und Farbe) erhoben.

Die Behälter für die Probenahme und die Ausrüstung im Labor müssen aus Glas oder Metall sein, um zu verhindern, dass Mikroplastik an den Wänden der Behälter und der Ausrüstung haften bleibt. Es sollte auch vermieden werden synthetische Bekleidung zu tragen.

"Manta Schleppnetz" zur Probenahme von Mikroplastik

(Foto: Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, M. Covi, 2021)

Probenahme von Mikroplastik in Südtirols Fließgewässer

(Produktion: Mai 2022)

Verringern wir die Verschmutzung durch Mikroplastik!

Wir alle können dazu beitragen, die Umweltverschmutzung durch Mikroplastik durch nachhaltige und umweltfreundliche Lebensstilentscheidungen zu verringern, wie beim Kauf von Lebensmitteln oder Kleidung.

Tipps zur Vermeidung von Mikroplastik:

-

Lassen Sie keine Plastikgegenstände in der Umwelt zurück

-

Trennen Sie Ihren Abfall richtig

-

Vermeiden Sie die Verwendung von Einwegprodukten

-

Wählen Sie Kleidung aus Naturfasern (Wolle, Baumwolle, Hanf, Viskose, Seide, Bambus, Modal) anstelle von synthetischen Fasern (Elasthan, Nylon, Polyester, Acryl, Neopren und Polyurethan)

-

Waschen Sie Kleidung aus Kunstfasern bei niedrigen Temperaturen und immer in einer voll beladenen Waschmaschine. Dadurch wird die Reibung und Fallhöhe der Kleidung in der Waschmaschinentrommel reduziert und somit wird die Bildung von Mikroplastikpartikeln verringert

-

Verwenden Sie lieber Flüssig- als Pulverwaschmittel, da dieses eine „scrub“ Wirkung auf die Textilien haben können

Rechtsgrundlagen: Nehmen Sie Einsicht in die Gesetzgebung

Kontakt: Biologisches Labor